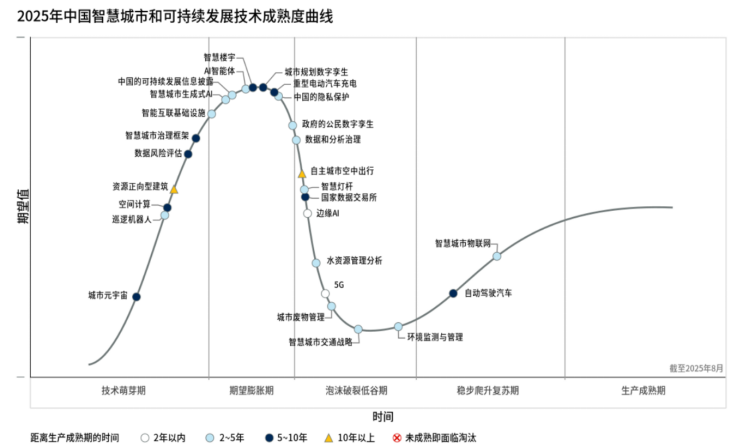

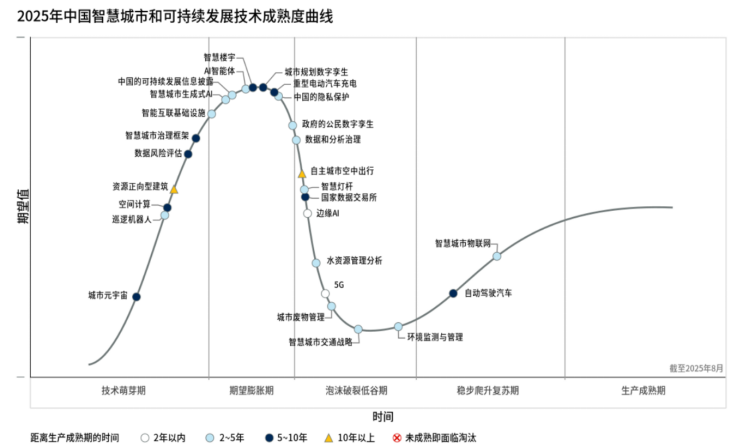

随着城市人口占比持续攀升,数字技术与绿色发展理念深度交织,中国的智慧城市建设已经迈入价值落地的关键阶段。近日,Gartner发布最新2025中国智慧城市和可持续发展技术成熟度曲线,为CIO和城市生态系统参与者提供了极具参考价值的战略框架。

聚焦四大关键支柱,构建以人为本、韧性开放的新型城市生态

今年的曲线聚焦四大关键支柱,融合前沿技术与可持续发展目标,助力各利益相关方充分利用技术进步,实现高效、可持续和以市民为中心的城市建设。

支柱1:关键城市基础设施与服务。作为智慧城市的“物理骨架”,关键城市基础设施正从传统硬件升级为智能感知网络。智慧城市交通战略、自主城市空中出行、自动驾驶汽⻋、智能互联基础设施、智慧灯杆、智慧楼宇、巡逻机器人等基础设施与服务的智能化升级,正大幅提升城市运行的精准感知能力与高效处置效率。

支柱2:赋能数字化技术。技术创新是智慧城市的“核心引擎”。城市规划数字孪⽣、政府的公⺠数字孪⽣、智慧城市GenAI、AI智能体、5G、智慧城市物联⽹、城市元宇宙、空间计算、边缘AI等,形成了“云边协同”的技术格局,为城市数字大脑提供实时感知支持与智能决策依据。

支柱3:数字化赋能可持续性。数字化技术正成为破解环境难题的关键抓手,在城市废物管理、环境监测与管理、⽔资源管理分析、重型电动汽⻋充电、资源正向型建筑等领域发挥越来越重要的作用,推动可持续发展从理念转化为实践。

支柱4:基于信任的数据驱动生态。数据要素的合规流通是智慧城市价值倍增的关键,而信任体系建设则是核心前提。随着数据⻛险评估、隐私保护、数据与分析治理、国家数据交易所、智慧城市治理框架、可持续发展信息披露等各领域的持续进展,2025年的智慧城市已形成“数据治理-合规交易-价值变现”的完整链条。

Gartner研究副总裁相斌斌女士指出,以上四者互为依托,构成有机的整体,协同支撑了智慧城市的稳定运行与价值释放,使2025年智慧城市呈现出诸多可喜的特征。例如,

以人为本的服务进一步落地,政务服务迈向 “无感化” 便捷体验,推动民生服务数字化进入全民普惠阶段;

数字与实体经济深度融合,工业互联网平台打通生产全链条数据,数字文旅打造“沉浸式”体验推动文化消费创新,形成“产业数字化、数字产业化”互促互进的发展格局;

可持续与韧性大幅提升,城市发展通过情景分析等方法评估可持续风险提前制定应对策略,数据驱动的治理模式让城市在应对气候变化、公共卫生事件等不确定性挑战时更具抗风险弹性;

特色化发展路径异彩纷呈,各地摆脱“千城一面”困境,结合本地禀赋创新服务模式,充分彰显城市发展的独特性与竞争力。

总之,技术演进与城市特征进一步融合,共同描绘了以人为本、韧性开放的2025年中国智慧城市图景。

特别分析:2025年核心热点与发展关键

相斌斌女士结合当前最具影响力的技术应用,分析了2025年呈现出的核心热点与发展关键。

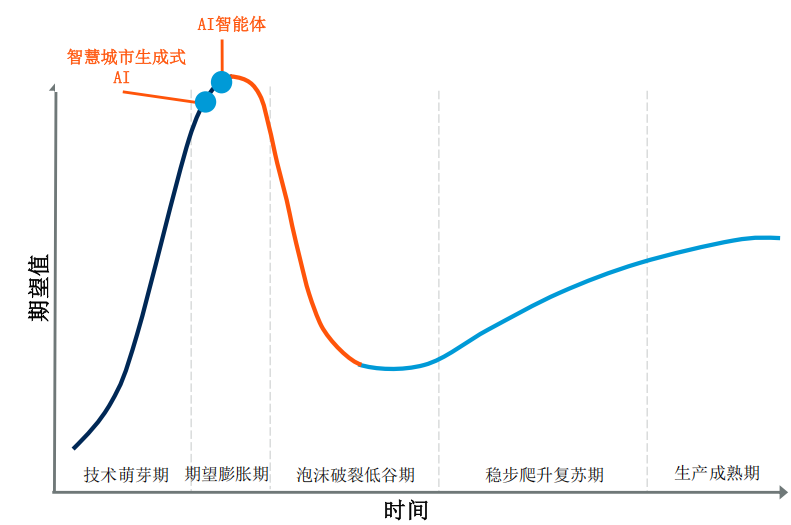

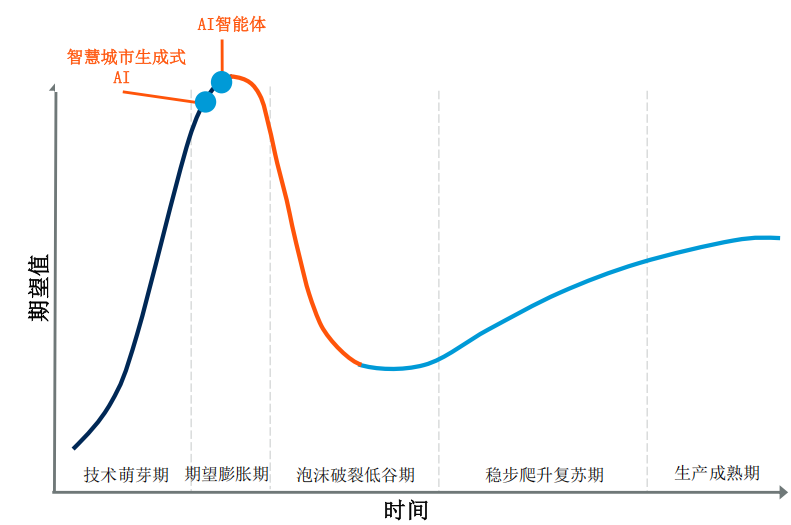

热点一:从生成式AI到AI智能体的跨越。

2025年智慧城市的技术突破核心,是AI从被动工具向主动决策代理的演进。相较于生成式AI的内容创作功能,AI智能体实现了从“被动到主动、静态到动态、工具到代理”的三重跨越,能够自主识别问题、制定可行方案并推动执行落地。

但在当前应用中,仍然存在以单点工具为主,面临信任缺失、数据不足、能力有限等瓶颈。而破解困局需构建多维解决方案:

在平台层面,以数据共享为基础打造城市级智能中枢,打破技术与数据孤岛;

在技术层面,深耕垂直领域专业大模型,开发适配政务、交通、能源等场景的专用智能体;

在协同层面,推动城市数字孪生与生成式AI深度融合,以数字孪生构建“城市身体”,以AI智能体打造“城市大脑”,实现模拟推演与业务重构的高效协同。

展望未来,相斌斌女士预测,随着多模态技术、大型动作模型的成熟,跨平台协同可能会催生“智能体互联网”,重塑城市智能形态。她建议要想充分发挥AI价值需做好两项核心准备:一是精准匹配技术与实际场景,避免技术空转;二是提升使用者技能,培育既懂业务又通技术的复合型人才,同时完善安全法规与隐私保护体系。

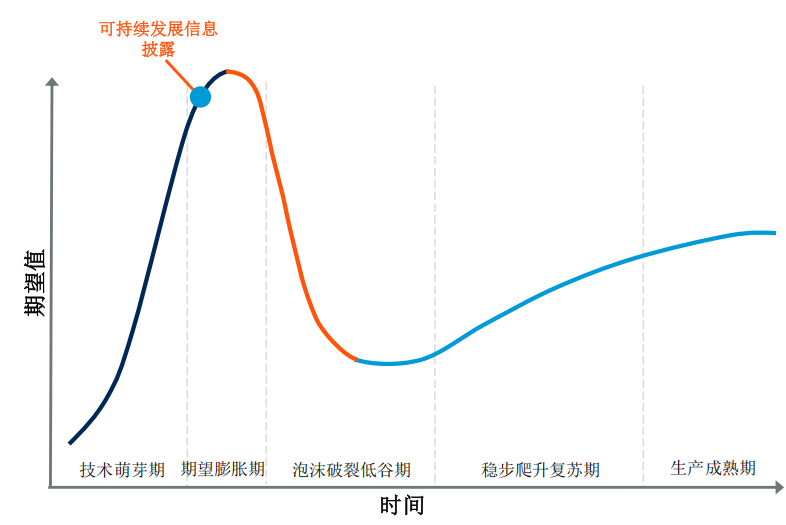

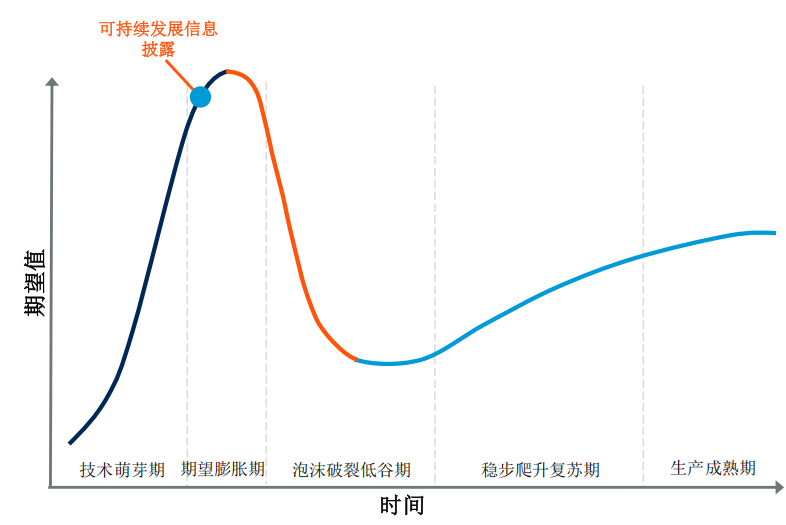

热点二:可持续发展的全生态协同。

2025年可持续发展进入规范化、透明化新阶段,财政部会同九部委联合印发的《企业可持续发展披露准则——基本准则(试行)应用指南》与上交所三项细化指南形成政策合力,为企业提供从“为什么披露”到“怎么披露”的完整路径,进一步明确了价值链范围确定、重要性评估等核心方法,要求企业披露可持续风险对财务的当期与预期影响,通过情景分析增强发展韧性。

在此背景下,CIO的角色发生了深刻转变,相斌斌女士建议其工作要聚焦准三大维度且需按序推进:

首先深度理解城市发展大目标,将IT策略与城市可持续蓝图精准对齐;

其次建立IT部门绿色指标,推动数据中心节能改造、算力优化等基础工作;

最终实现从IT自身可持续到驱动业务部门、赋能集团全域的三级跃升,同时建立配套的指标考核与奖惩机制。

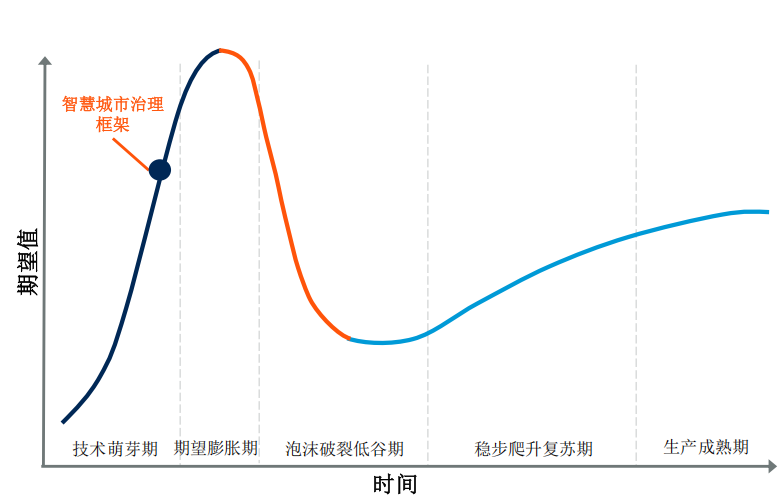

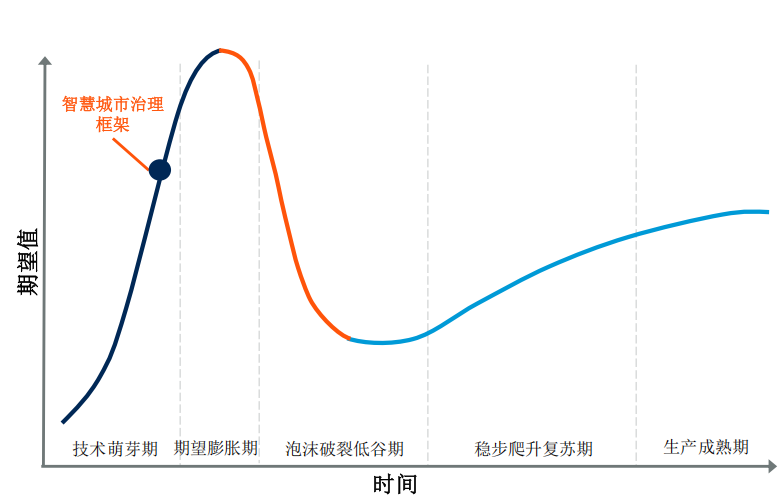

热点三:智慧城市治理的体系重构。

治理框架的完善是智慧城市落地的保障,其核心在于破解数据流通与机构协同难题。智慧城市治理框架可以围绕四大核心维度,形成推动城市数字化转型的完整治理闭环。

在资源协调层面,打破经济、社会等领域参与壁垒,整合企业、社会组织等力量,让决策贴合多元需求,助力城市经济价值与社会价值同步提升。

在数据交换与共享层面,同步化、标准化是技术基石。框架通过统一数据标准、搭建共享平台,破解跨领域、跨层级数据壁垒,避免资源浪费,为精准治理提供支撑。

在基础设施与社区建设方面,以结构化方法兼顾经济成本与生态可持续性,同时预判 AI、物联网等技术引发的隐私泄露、系统故障等风险,实现发展与安全的动态平衡。

在技术安全、韧性与互操作性方面,作为落地的有力保障,需制定安全标准、建立应急机制,确保智慧系统应对网络攻击、设备故障时稳定运行,并推动不同系统兼容互通,提升城市治理效能。

“治理框架除了战略之外,还要关注协作、技术等因素,才能让智慧城市管理者在可能的问题出现前或者在早期考虑到,而不是只能事后去解决。”相斌斌女士强调。

中国智慧城市十年变迁脉络与未来启示:理性前行的智慧之道

中国智慧城市建设在过去十年间完成了四次关键跃迁:

一是从追求单一领域的局部效率,转向统筹经济、社会、环境的整体价值;

二是从硬件联网的信息化阶段,迈入数据驱动的数字化新阶段;

三是从分散的系统建设,升级为城市级平台搭建与生态培育;

四是IT部门角色也从资源守护者,转变为生态价值的赋能者;

这一系列跃迁,折射出智慧城市从 “技术堆砌” 到 “价值共生” 的认知升级。

展望未来,相斌斌女士特别对中国智慧城市发展中长期存在的一些典型问题提出建议,为城市管理者精准破解发展痛点、推动智慧城市高质量发展提供了切实启发:

针对“双碳”建设中如何破解“重建设轻运营”困局,建议通过建立全生命周期管理体系,将运营效果纳入考核,推广杭州“按治理效果付费”模式,以拥堵指数下降等实际成效与企业收益挂钩,激励持续优化运营。

通过体验提升弥合数字鸿沟。在推进服务数字化的同时,建议特别关注老年人、偏远地区居民等群体需求,通过简化操作界面、提供线下辅助等方式,让智慧城市成果惠及全民。

在技术选择中警惕泡沫陷阱。企业与城市管理者需理性评估技术与场景成熟度,坚持“小步快跑”策略,通过试点验证降低失败成本,避免盲目追逐热点技术导致资源浪费。

总之,2025年的中国智慧城市正站在技术创新与可持续发展的交汇点。以四大关键支柱为根基,以AI智能体与规范化披露为突破,以治理重构为保障,智慧城市不仅是技术应用的试验场,更是人与自然和谐共生的新载体。在理性前行的道路上,唯有坚持以人为本、生态协同,才能真正实现城市的智慧升级与可持续发展。

把握技术脉络,智绘韧性城市——Gartner发布2025中国智慧城市和可持续发展技术成熟度曲线

随着城市人口占比持续攀升,数字技术与绿色发展理念深度交织,中国的智慧城市建设已经迈入价值落地的关键阶段。近日,Gartner发布最新2025中国智慧城市和可持续发展技术成熟度曲线,为CIO和城市生态系统参与者提供了极具参考价值的战略框架。

聚焦四大关键支柱,构建以人为本、韧性开放的新型城市生态

今年的曲线聚焦四大关键支柱,融合前沿技术与可持续发展目标,助力各利益相关方充分利用技术进步,实现高效、可持续和以市民为中心的城市建设。

支柱1:关键城市基础设施与服务。作为智慧城市的“物理骨架”,关键城市基础设施正从传统硬件升级为智能感知网络。智慧城市交通战略、自主城市空中出行、自动驾驶汽⻋、智能互联基础设施、智慧灯杆、智慧楼宇、巡逻机器人等基础设施与服务的智能化升级,正大幅提升城市运行的精准感知能力与高效处置效率。

支柱2:赋能数字化技术。技术创新是智慧城市的“核心引擎”。城市规划数字孪⽣、政府的公⺠数字孪⽣、智慧城市GenAI、AI智能体、5G、智慧城市物联⽹、城市元宇宙、空间计算、边缘AI等,形成了“云边协同”的技术格局,为城市数字大脑提供实时感知支持与智能决策依据。

支柱3:数字化赋能可持续性。数字化技术正成为破解环境难题的关键抓手,在城市废物管理、环境监测与管理、⽔资源管理分析、重型电动汽⻋充电、资源正向型建筑等领域发挥越来越重要的作用,推动可持续发展从理念转化为实践。

支柱4:基于信任的数据驱动生态。数据要素的合规流通是智慧城市价值倍增的关键,而信任体系建设则是核心前提。随着数据⻛险评估、隐私保护、数据与分析治理、国家数据交易所、智慧城市治理框架、可持续发展信息披露等各领域的持续进展,2025年的智慧城市已形成“数据治理-合规交易-价值变现”的完整链条。

Gartner研究副总裁相斌斌女士指出,以上四者互为依托,构成有机的整体,协同支撑了智慧城市的稳定运行与价值释放,使2025年智慧城市呈现出诸多可喜的特征。例如,

以人为本的服务进一步落地,政务服务迈向 “无感化” 便捷体验,推动民生服务数字化进入全民普惠阶段;

数字与实体经济深度融合,工业互联网平台打通生产全链条数据,数字文旅打造“沉浸式”体验推动文化消费创新,形成“产业数字化、数字产业化”互促互进的发展格局;

可持续与韧性大幅提升,城市发展通过情景分析等方法评估可持续风险提前制定应对策略,数据驱动的治理模式让城市在应对气候变化、公共卫生事件等不确定性挑战时更具抗风险弹性;

特色化发展路径异彩纷呈,各地摆脱“千城一面”困境,结合本地禀赋创新服务模式,充分彰显城市发展的独特性与竞争力。

总之,技术演进与城市特征进一步融合,共同描绘了以人为本、韧性开放的2025年中国智慧城市图景。

特别分析:2025年核心热点与发展关键

相斌斌女士结合当前最具影响力的技术应用,分析了2025年呈现出的核心热点与发展关键。

热点一:从生成式AI到AI智能体的跨越。

2025年智慧城市的技术突破核心,是AI从被动工具向主动决策代理的演进。相较于生成式AI的内容创作功能,AI智能体实现了从“被动到主动、静态到动态、工具到代理”的三重跨越,能够自主识别问题、制定可行方案并推动执行落地。

但在当前应用中,仍然存在以单点工具为主,面临信任缺失、数据不足、能力有限等瓶颈。而破解困局需构建多维解决方案:

在平台层面,以数据共享为基础打造城市级智能中枢,打破技术与数据孤岛;

在技术层面,深耕垂直领域专业大模型,开发适配政务、交通、能源等场景的专用智能体;

在协同层面,推动城市数字孪生与生成式AI深度融合,以数字孪生构建“城市身体”,以AI智能体打造“城市大脑”,实现模拟推演与业务重构的高效协同。

展望未来,相斌斌女士预测,随着多模态技术、大型动作模型的成熟,跨平台协同可能会催生“智能体互联网”,重塑城市智能形态。她建议要想充分发挥AI价值需做好两项核心准备:一是精准匹配技术与实际场景,避免技术空转;二是提升使用者技能,培育既懂业务又通技术的复合型人才,同时完善安全法规与隐私保护体系。

热点二:可持续发展的全生态协同。

2025年可持续发展进入规范化、透明化新阶段,财政部会同九部委联合印发的《企业可持续发展披露准则——基本准则(试行)应用指南》与上交所三项细化指南形成政策合力,为企业提供从“为什么披露”到“怎么披露”的完整路径,进一步明确了价值链范围确定、重要性评估等核心方法,要求企业披露可持续风险对财务的当期与预期影响,通过情景分析增强发展韧性。

在此背景下,CIO的角色发生了深刻转变,相斌斌女士建议其工作要聚焦准三大维度且需按序推进:

首先深度理解城市发展大目标,将IT策略与城市可持续蓝图精准对齐;

其次建立IT部门绿色指标,推动数据中心节能改造、算力优化等基础工作;

最终实现从IT自身可持续到驱动业务部门、赋能集团全域的三级跃升,同时建立配套的指标考核与奖惩机制。

热点三:智慧城市治理的体系重构。

治理框架的完善是智慧城市落地的保障,其核心在于破解数据流通与机构协同难题。智慧城市治理框架可以围绕四大核心维度,形成推动城市数字化转型的完整治理闭环。

在资源协调层面,打破经济、社会等领域参与壁垒,整合企业、社会组织等力量,让决策贴合多元需求,助力城市经济价值与社会价值同步提升。

在数据交换与共享层面,同步化、标准化是技术基石。框架通过统一数据标准、搭建共享平台,破解跨领域、跨层级数据壁垒,避免资源浪费,为精准治理提供支撑。

在基础设施与社区建设方面,以结构化方法兼顾经济成本与生态可持续性,同时预判 AI、物联网等技术引发的隐私泄露、系统故障等风险,实现发展与安全的动态平衡。

在技术安全、韧性与互操作性方面,作为落地的有力保障,需制定安全标准、建立应急机制,确保智慧系统应对网络攻击、设备故障时稳定运行,并推动不同系统兼容互通,提升城市治理效能。

“治理框架除了战略之外,还要关注协作、技术等因素,才能让智慧城市管理者在可能的问题出现前或者在早期考虑到,而不是只能事后去解决。”相斌斌女士强调。

中国智慧城市十年变迁脉络与未来启示:理性前行的智慧之道

中国智慧城市建设在过去十年间完成了四次关键跃迁:

一是从追求单一领域的局部效率,转向统筹经济、社会、环境的整体价值;

二是从硬件联网的信息化阶段,迈入数据驱动的数字化新阶段;

三是从分散的系统建设,升级为城市级平台搭建与生态培育;

四是IT部门角色也从资源守护者,转变为生态价值的赋能者;

这一系列跃迁,折射出智慧城市从 “技术堆砌” 到 “价值共生” 的认知升级。

展望未来,相斌斌女士特别对中国智慧城市发展中长期存在的一些典型问题提出建议,为城市管理者精准破解发展痛点、推动智慧城市高质量发展提供了切实启发:

针对“双碳”建设中如何破解“重建设轻运营”困局,建议通过建立全生命周期管理体系,将运营效果纳入考核,推广杭州“按治理效果付费”模式,以拥堵指数下降等实际成效与企业收益挂钩,激励持续优化运营。

通过体验提升弥合数字鸿沟。在推进服务数字化的同时,建议特别关注老年人、偏远地区居民等群体需求,通过简化操作界面、提供线下辅助等方式,让智慧城市成果惠及全民。

在技术选择中警惕泡沫陷阱。企业与城市管理者需理性评估技术与场景成熟度,坚持“小步快跑”策略,通过试点验证降低失败成本,避免盲目追逐热点技术导致资源浪费。

总之,2025年的中国智慧城市正站在技术创新与可持续发展的交汇点。以四大关键支柱为根基,以AI智能体与规范化披露为突破,以治理重构为保障,智慧城市不仅是技术应用的试验场,更是人与自然和谐共生的新载体。在理性前行的道路上,唯有坚持以人为本、生态协同,才能真正实现城市的智慧升级与可持续发展。